في صيف عام 2005 ، كان قلبي يعتصر مزيجًا من الحماس والقلق، فقد كنت على موعد مع أعظم مغامرة صحفية في حياتي، مغامرة توقفت عندها عقارب الزمن وكأنها تريد أن تمنحني فرصة لاستيعاب ما هو آتٍ. لم تكن مجرد رحلة انتقال من مدينة إلى أخرى، بل كانت بوابة إلى عالم جديد لم أره من قبل، عالم ينبض بالحياة اليومية لأهالي الأحساء، بتفاصيله الصغيرة وملامحه الكبيرة، بعاداته وطقوسه التي لم أحفظ منها سوى الانطباعات الطيبة.

رحلتي بدأت من القاهرة، حيث أصوات الشوارع المزدحمة وروائح الحياة اليومية، لكن الدمام كانت المحطة الأولى التي كشفت لي أن الصحافة ليست مجرد كلمات تُكتب على صفحات بيضاء، بل هي تجربة تُعاش، وتفاعل مع مجتمع مختلف، مع ملامح ثقافية واجتماعية لم أعتد عليها. الدمام كانت البداية، لكنها لم تكن الوجهة النهائية، فقد كان الحلم الأكبر يكمن في الأحساء، حيث قادني شغفي الصحفي للمشاركة في تأسيس وإصدار ملحق الأحساء اليوم، تجربة لم تكن مجرد عمل، بل انخراط كامل في قلب المجتمع، محاولة لفهمه ونقله عبر الحروف والصور إلى القراء.

الوصول إلى الأحساء كان أكثر من مجرد انتقال جغرافي؛ كان خطوة إلى عالم مليء بالتحديات والمفاجآت، حيث يلتقي الحماس الشخصي بالمسؤولية المهنية، ويصبح كل خبر وكل قصة مهمة لها صدى في قلوب الناس قبل صفحات الجريدة. شعرت حينها أنني على مشارف تجربة ستصنع مني صحفيًا أكثر قدرة على الملاحظة والتفكير، وأنها بداية لرحلة طويلة، لم تكن تعرف نهايتها، لكنها كانت بلا شك أكثر مغامرة يمكن أن يمر بها قلب يهوى الصحافة والحياة معًا.

هناك، كنت أجلس على مكتبي المطل على الشارع الرئيسي بالمبرز، محاطًا بوحدة غريبة تخيم على المكان، بينما تتنامى حيرتي مع كل دقيقة تمر. كان من المفترض أن أسلم يوميًا ثماني صفحات محررة عن الأحساء وعن أهلها، ومع ذلك شعرت بقلق خفي يثقل كاهلي، خوفًا من أن لا أتمكن من السير في الطريق الذي لم أدرس له سوى الانطباعات الطيبة، تلك الانطباعات التي كانت تبدو لي كخيط رفيع بين المعرفة الحقيقية والخيال، بين ما أظن أنني أعرفه وما ستكشفه الأيام عن هذه الأرض وأهلها.

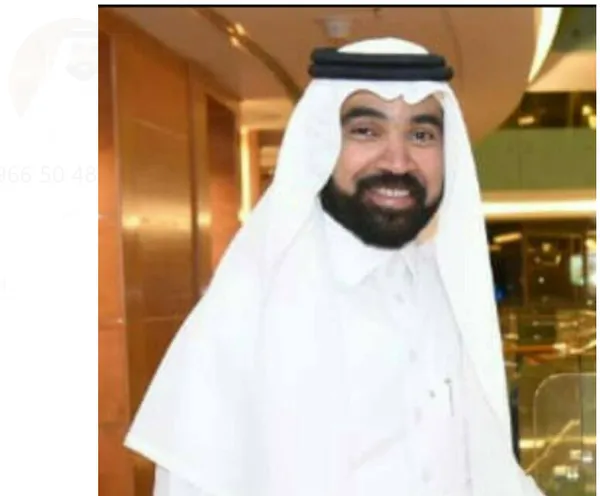

وفي لحظة كسر صمت المكتب، دخل شاب سعودي أسمر، يحمل في عينيه بريقًا لم أر مثله من قبل، وروحًا تتحدى كل القيود. كان حضور عبد اللطيف المحيسن أشبه بنسمة صيفية هادئة، تجتاح مكتبًا امتلأ بالغربة والوحدة، وتترك أثرها في المكان، كأنها تهمس لكل زاوية بأن الحياة لا تزال مليئة بالدفء والفرح، وأن روح الإنسان قادرة على ملء الفراغ بألوان من التفاؤل والحياة.

كان عبد اللطيف المحيسن بالنسبة لي أكثر من مجرد صحفي أو صديق؛ كان كفارس عظيم يحمل في يده سيفًا ليس للقتال الجسدي، بل لمحاربة اليأس الذي يختبئ في أعماق النفوس، يقطع الخوف من المستقبل، ويهشم الجدران التي تبنيها الوحدة والغربة حول القلب. كل من يلتقيه يشعر وكأن ثمة شعاعًا من الضوء يلامس روحه، يزرع فيه الأمل ويمنحه شجاعة لمواجهة ما تعجز الكلمات العادية عن مواجهته. لم يكن حضوره مجرد مرور عابر في الحياة، بل كان كحكاية تتكشف تدريجيًا، قصة تُسطر في الذاكرة، حيث يلتقي الحماس بالإنسانية، ويختلط التفاؤل بالوعي، ويصبح كل لقاء معه درسًا في الصبر، وكل كلمة منه رمزًا لقدرة الإنسان على أن يضيء طريق الآخرين حتى في أحلك اللحظات. كان عبد اللطيف المحيسن بذلك، فارسًا يحمل سيفه الذي لا يقطعه الحديد، بل يقطع الظلام والشك والخوف، ويمنح الأمل لكل من يجرؤ على السير في دروبه، حتى لو كانت الطرق ملتوية والآفاق ضبابية، حتى لو كانت الوحدة والمشاغل تثقل كاهل القلب، كان وجوده كمنارة تلمع في الأفق، تدعوك لأن تؤمن بأن النور موجود دائمًا، وأن الأمل قادر على أن يزهر من جديد مهما اشتدت العواصف.

لم تكن ضحكته مجرد صوت عابر، بل كانت رسالة مكتومة، إعلان صامت عن تحدٍ للملل والرتابة، وبصيص تفاؤل يتسلل بين جدران المكتب ويخترق صمت الغربة. قدم نفسه باسمه، عبد اللطيف المحيسن، ووجدت في عينيه بريقًا يشي بوعي عميق لدوره في الحياة، بدور يتجاوز حدود مكتبنا المطل على شارع المبرز، بدور يلمس كل ما هو ممكن ويعطي للحياة معنى أوسع مما كنت أتخيله.

حديثه عن المسرح والأدب والأحساء لم يكن مجرد كلمات تتردد في الهواء، بل كان حكاية حيّة تنبت في المكان، تملأه بالحياة وتضفي على الجدران صدىً من الحماسة. كان ينثر شغفه حولي كما لو كان يملأ الفراغ الذي شعرت به في وحدتي، وروحه المتفائلة كانت كنسيم يزيل عن قلبي غبار الغربة، يمنحني الطمأنينة التي طالما بحثت عنها دون جدوى. لم يكن عبد اللطيف مجرد زميل صحفي يشارك في إنجاز الصفحات، بل كان مرشدًا خفيًا في فن الحياة اليومية، ومثالًا حيًا على الشغف الذي يمكن أن يتحول إلى طاقة تغذي من حوله، فتزرع في النفوس حيوية وتفتح للقلوب نوافذ الأمل.

كل كلمة كان يكتبها، وكل خبر كان يصيغ صيغته بعناية، كانت تنبض بالشغف والحياة، وكأن الصحافة عنده ليست مجرد مهنة بل مسرح يُعرض فيه الواقع بألوان الإبداع والتفرد. لم أكن أعلم حينها أن تطوعه لأصطحابي إلى بعض المناسبات لم يكن مجرد لفتة عابرة، بل كان فعل سحري حقيقي، يعيد للغربة مذاقًا إنسانيًا دافئًا، ويحوّل كل لحظة عابرة إلى درس حي في الصداقة، والوفاء، وروح المشاركة التي تجعل من الوحدة تجربة يمكن تجاوزها بفضل قلب ينبض بالاهتمام والإخلاص.

كنتُ أعيش أيامًا كان فيها ضغط العمل يثقل كاهلي، وكانت وحدة الغربة تحاصرني من كل جانب، حتى بدا العالم ضيقًا وصعبًا، كأن المدينة كلها ترفض أن تمنحني نفسًا واحدًا هادئًا. في تلك اللحظات، كنت أستحضر جملته التي كانت كبلسم رقيق على روحي المتعبة، الجملة التي ما زلت أرددها بيني وبين نفسي، كما لو كانت شريطًا من الأمان يحيطني في كل مرة تضيق فيها بي الدنيا.

كانت كلماته تصلني همسًا، ولكن تأثيرها كان أشبه بمشرط جراح ماهر، تفتح بها أبوابًا في صدري كان الضيق قد أغلقها، فتتسرب منها الراحة والسكينة. عبارة بسيطة: «وسع صدرك»، لكنها تحمل في ثناياها كل معنى التفاؤل والطمأنينة، وكأنها تمنح نفسي مساحة للتنفس، وتعيد إلى قلبي قوته المهدورة.

حين أردد هذه الكلمات، أشعر بأن العالم من حولي يخفف ثقله، وأن الضغوط تتحول إلى مجرد نسمات عابرة. لقد علمتني تلك العبارة أن القلب يمكن أن يفتح أبوابه مهما أغلقت الحياة الأبواب الأخرى، وأن المرء يحتاج أحيانًا إلى جملة واحدة، بسيطة، لكنها قادرة على تغيير المزاج، وتهدئة الروح، وإعادة النظر في كل ما يبدو مستعصيًا على الفهم أو التحمل.

ومرت الأيام، وحملتني الرياح بعيدًا عن الأحساء، فطفت بالعواصم والمدن، من المنامة إلى كازابلانكا، ومن الإسكندرية إلى الخرطوم، مرورًا بطرابلس وبنغازي وعمان، حتى وصلت أخيرًا إلى كواليس مسرح نهاد صليحة في أكاديمية الفنون. هناك، وسط ضجيج الشباب وكبار المسرحيين، لمحت طيفًا مألوفًا، ظلَّ يلوح لي من الأحساء، طيف عبد اللطيف المحيسن، وكأنه جاء ليشاركنا اللحظة، ليترك حضوره ممتدًا في كل زاوية من المسرح، يلمس الهواء ويثري المكان بطاقة غير مرئية.

انتهى العرض، واختفى الطيف كما يأتي في الأحلام، لكنه لم يغادر ذاكرتي. ظلّت صورته، ابتسامته، وروحه المفعمة بالحياة، محفورة في قلبي، تذكرني بأن هناك أشخاصًا قادرون على أن يضيئوا الطريق، حتى وإن فرّقت بيننا المسافات وسدت بيننا عوالم مختلفة من الزمن والمكان. وفي هذه الذكرى، شعرت بأن الصداقة الحقيقية، تلك التي تُزرع في لحظة صدق، لا تعرف الحدود، وأن روح الإنسان النبيلة تبقى حاضرًة، رغم كل غربة وتجوال، لتبعث الأمل في النفوس التي تبحث عن الضوء.

عدتُ إلى مكتبي، وجلستُ أبحث في دفاتر الأرقام، أفتش عن وسيلة لأتواصل معه. كانت الغربة والبعد، والمشاغل اليومية، قد فرقت بيننا، لكنني شعرت بأن المسرح، ذلك العالم الذي جمعنا يومًا، ظل دائمًا الرابط الذي يعيد دفء الصداقة، ويجدد الاتصال بروح عبد اللطيف المحيسن، تلك الروح التي تعلمت منها أن المسافات لا تقوّض الروابط الحقيقية، وأن من يعرف قيمتها يظل حاضرًا في القلب حتى وإن غاب عن العين.

عبد اللطيف المحيسن لم يكن مجرد صحفي يكتب الأخبار وينقل الوقائع، بل كان تجسيدًا حيًا لروح الشغف والإبداع. كان شخصًا يمنح الحياة لمن حوله، ويعلّم أن الصحافة والمسرح والحياة ليست مفصولة عن بعضها، بل تلتقي جميعها عند نقطة واحدة: الإنسان الذي يسعى لترك أثر جميل في هذا العالم، أثر يبقى رغم المسافات، ويضيء دروب الآخرين كما أضاء دروبي أنا، منذ أن دخل مكتبي في الأحساء وأعاد للغربة طعم الألفة والصداقة.

عبد اللطيف المحيسن، الصحفي المبدع والمسرحي الشغوف، لم يكن مجرد اسم في دفتر الزملاء، بل كان حضورًا يملأ المكان بحياة لا تنطفئ. صديقي الذي يحمل في عينيه دائمًا بريق الأمل، ظل حاضرًا في ذاكرتي كرمز للوفاء والشغف، وكتذكير حي بأن الفن والكلمة والإنسانية قادرة على البقاء مشتعلة حتى في أكثر اللحظات وحدة وغربة، لتمنح الحياة معنى وللصداقات عمقًا لا يزول.

عبد اللطيف المحيسن

عبد اللطيف المحيسن